「共創」すると、クリエイティブの可能性が広がるかも?の話。

この「共創」という言葉。ちょっと前からビジネスやデザイン関連の記事などで見かけることが多くなってきました。例えば、「地域共創」や「事業共創」「共創マーケティング」などなど。

調べてみたら2004年に提唱された概念で、意外と時間が経っているのですが、今では多くの大手企業サイトで「共創」の取り組みが語られています。

SNSなどで企業と生活者のみなさんの距離が近くなっていく中、広告クリエイティブでも「参加型」や「共創型」の施策が増えてきました。

・・・といきなりビジネス用語でスタートしましたが、このnoteでは、私が試行錯誤しながら「共創」してきたクリエイティブの話をしていきたいと思います。

共創=Co-Creation(コ・クリエーション) の訳語で、さまざまな立場の人たち(ステークホルダー)が対話しながら新しい価値を生み出して「共に」「創っていく」ということだと言われています。

はじめまして、石川志保と申します。

クリエイティブディレクター、CMプランナー、アートディレクターで、知育工作絵本なども作っている絵本作家でもあります。絵本作家・・・謎ですよね。

詳しくは後ほどお話ししますが、この経験が「共創」するのに役に立ちました。

そんな私が所属しているのが「ライフデザイン」をテーマにしたチームです。人々の「ライフ(人生、生活)」の中で、企業の商品やサービスが生活者とどう関わっていけるのか?生活者目線でクリエイティブを設計するという意図が込められています。生活者のみなさんと共創する施策もそのうちの1つです。

ここでは、参加型の事例なども交えながら、アイデア着想から実行までのドキュメンタリーで、そのアイデアに至った経緯や学んだことなどをご紹介します。

これから「共創」プロジェクトに携わることになった方、もしくはそもそも「共創」ってどういうもの?どんな効果があるの?と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

私の不器用な試行錯誤の数々が、そんなみなさまにとって、少しでもお役に立つことができればうれしいです。

では、まず最初に「共創」の前年に制作した「参加型」アクティベーションをご紹介します。

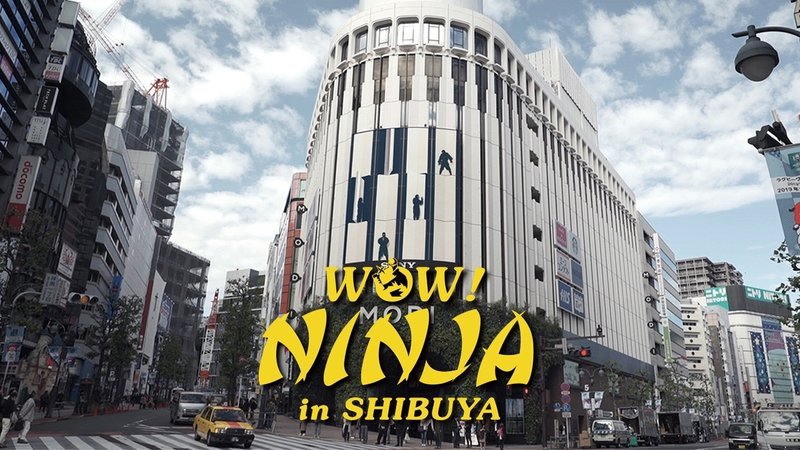

● 渋谷に忍者が出現!訪日外国人観光客を巻き込んだWOW!な体験型コンテンツ

巨大だまし絵ムービー

コロナ禍になる少し前。この時の課題は、NTTドコモさんの訪日外国人観光客向けポータルサイト[WOW! JAPAN]の認知拡大でした。

商品(サービス)は訪日外国人観光客に向けての認知拡大、そしてこの施策を通じてドコモの多彩なサービスを国内のみなさまにも知っていただきたいという目的がありました。

あれこれアイデアを考えながら街に出てみると・・・「あ!」

当時、インバウンドで沸いていた渋谷。平日昼間は日本人より外国人観光客の方が多いくらい。そうだ!渋谷にいる外国人観光客に、まさに「WOW!」な体験をしてもらおう!

そこで、安易かも、と思いつつ「忍者でも出すか」と思って調べてみたら「海外でも98.7%の人が聞いたことがあり、63.1%の人はまだ存在していると信じている。」(忍者協会調査結果)という記事が。

渋谷に忍者がどんな風に出てきたら面白いか?ほぼ毎日、昼夜、渋谷に通ってワクワクしながらアイデアを詰めていきました。

広告ではなく、体験を作ろう!

渋谷の交差点を[WOW! JAPAN]に掲載されるような、観光スポットにしてしまおう!そこで思いついたのが「借景」のアイデアです。

信号待ちをしていると、突然、目の前のビルから忍者が出現!信号待ちの時間を「日本のエンターテインメントを楽しむ時間」に変えました。

外国人観光客が拍手したり、歓声を上げるなど大盛況に!・・・それがSNSでも拡散され、その様子が国内のみならず海外のTV 情報番組などで紹介・・・と雪だるま式に認知が広がり、サイトへのアクセス数も膨大になり、キャンペーンは成功しました。(コロナ禍を経て2022年現在、サービス終了)

● 沖縄の消滅危機言語を次世代につなぐ「共創」プロジェクト

前年に実施した[WOW! JAPAN]の施策で参加してくれた人たちが盛り上がっているのを見て、参加者を主役にできないか?と考えるようになりました。

私は美術館などで子どもワークショップをしているのですが、子どもたちの絵はもちろんのこと、ひとりひとりがキャラ立ちしていて、とても魅力的です。そんなみんなの個性を集めて「みんなでつくる○○シリーズ」という共創プロジェクトを進めてきました。

ここで大事にしてきたのは、制作物(成果物)のためにみんなの力を借りるのではなく、あくまで主役は個人、ひとりひとりだということです。

これらの経験が役に立ったのがNTTドコモさんの「消滅の危機に瀕している沖縄の言葉「うちなーぐち」を次世代につなぐプロジェクト」です。ドコモさんは沖縄で様々な地域協創プロジェクトを進めていますが、「地元の方々にドコモの存在感を出していくには?」という課題がありました。

企画の発端は、チームの若手CMプランナーが見つけてきた「沖縄の言葉がユネスコの消滅危機言語になっている」という記事でした。

そこで考えたのが、沖縄のみんなでつくる【うちなーぐち(沖縄語)辞典】です。

NTTドコモさんというコミュニケーションをつないでいく企業にとって「言葉という文化を次世代につないでいくこと」はパーパスにつながる施策です。

広告をつくるのではなく、沖縄のみなさんと一緒に大切な言葉を次世代につないでいくプロジェクトを作りました。沖縄高専の先生方や生徒さん、うちなーぐち協会など沖縄のみなさんとドコモさんとの「共創」です。

うちなーぐち話者のおじい、おばあと高校生たちがワークショップをしながら、スマホで動画を撮影して「うちなーぐち」の動画辞典をつくります。

スマホで動画を撮る、動画辞典を見る、拡散する。スマホという現代のツールを活用して、消滅危機言語を動画にすることで若者たちにとって新鮮で楽しい体験にしました。

この様子は、NHKなどのニュース番組でも紹介されて大きな話題になりました。参加してくれた学生さんや学校の先生たちの「授業で使っていきたい」「沖縄語を守っていきたい」という言葉に、スタッフ一同がジーンときた胸熱なプロジェクトになりました。

「共創」で大切にしたいのは、ひとりひとりの気持ちや視点。

[WOW! JAPAN]の施策では、外国人観光客のみなさんがスマホで撮ったりSNS などで発信してくれて、盛り上がりを作ることが出来ました。

私たちクリエイターの頑張りどころは明確で、彼らが見たくなる、撮影して拡散したくなるような「あっと驚く日本ならではの面白い体験を作ること」でした。

一方、[うちなーぐち辞典]では「共に創っていく過程」がとても重要でした。制作者側にとっては、参加者から学ぶことが多く、制作過程で感じた大切なことを、どう表現に落とし込んでいくか?検討を重ねました。

「共創」とは、異なる立場の人たちが対話しながら「共に」新しいものを「創っていく」こと。

「対話しながら」とあるように、参加者ひとりひとりの想いが大切です。これから「共創」しようという方がいたら(余計なお世話ですが)声を大にしてお伝えしたいっ。

共創の醍醐味は「過程」にありますよー。

「共創」と「参加型」を比べてどちらが良いというのではなく、参加者の方々との向き合い方が違う。これは、絵本を作ったり、ワークショップをしながら感じてきたことでもあり・・・というわけで、ここで絵本の話をしていきたいと思います。

● 子どもたちと「共創」しながら育つ知育工作絵本

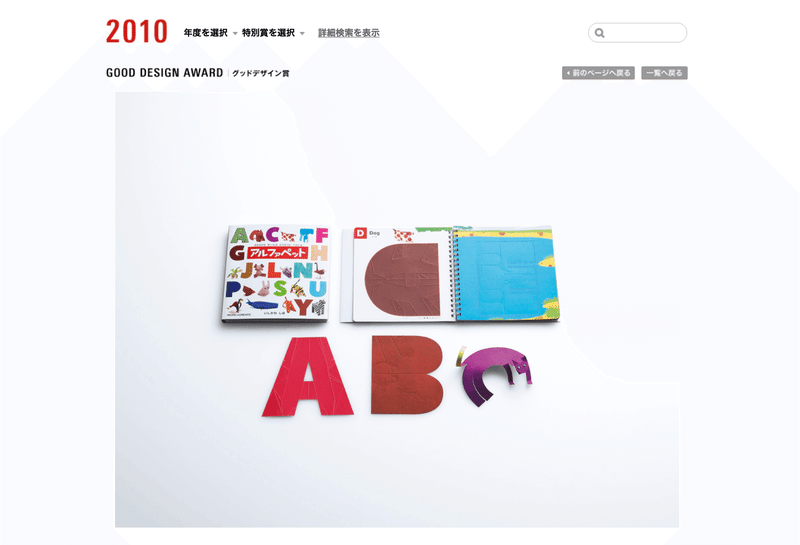

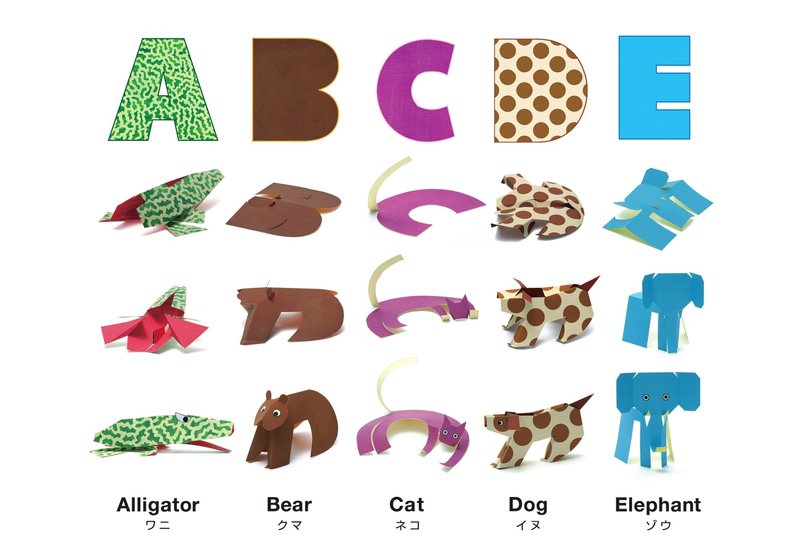

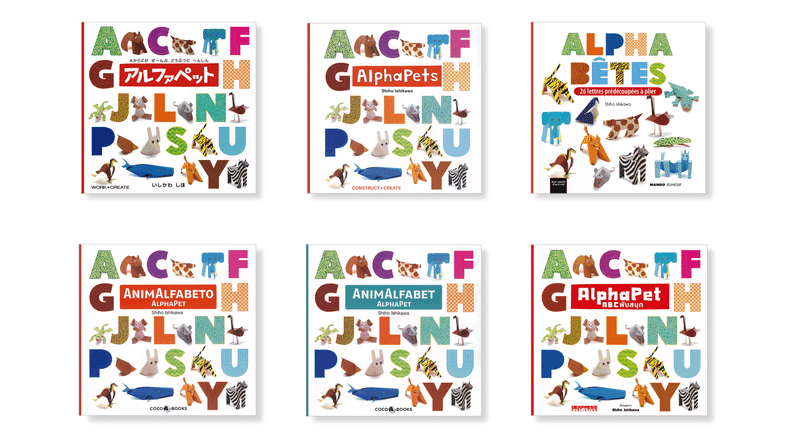

アルファベットの文字に切り抜かれた紙を折っていくと、動物に変身!

子どもたち自身が考え、楽しみながらアルファベットの形に触れて学んでいく、知育工作絵本「アルファペット」です。折り紙は幼少期の脳の育成に効果があり、紙(二次元)を立体(三次元)にしていく過程は空間感覚を育成するのに役立つと言われています。

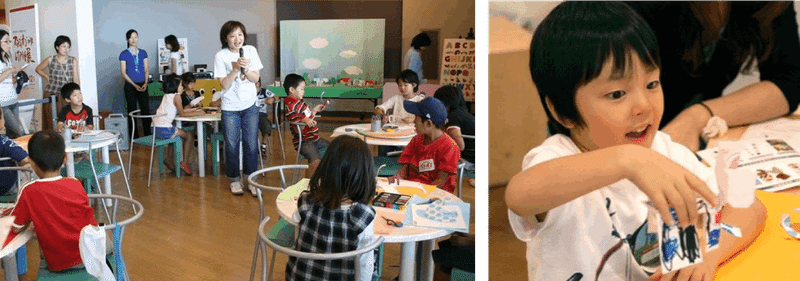

幼稚園や美術館などで子どもたちとのワークショップを重ねて、子どもたちがどんな風に楽しんでくれるのか?どこが難しいのか?何歳くらいにちょうど良いか?などを作品に反映していきました。今思うと、まさに顧客と「共創」して出来上がった絵本です。

グッドデザイン賞受賞の際、審査委員の方のコメントで[日本文化の「折り紙」と「見立て」を合わせた着眼点が評価できる。]とありましたが、私自身が「見立て」が好きで、その「見立てた」結果だけでなく、過程そのものを楽しんでもらいたいと考えて作ったものでした。

ここで少し脱線します。広告クリエイターの私がなぜ絵本を出版しているのか?の話

作品の原型は美大時代の課題でした。アルファベットの絵本を作ろうと、ABCの形に切った紙をずっと持ち歩きながら、ふと、Cの形の紙を「猫の形にならないかな」と折り曲げ、切り込みを入れて・・・CがCatになった!

そこで、全部のアルファベットを頭文字のつく動物にしていきました。

その後はCMプランナーとして当社に就職して、すっかり忘れていたある日、クリエイティブとは全く別の職種のメディア部門に異動(ジョブローテーション)になったことをきっかけに、この作品が動き出しました。

突然の異動話に、若かった(当時の)私は会社を辞めようかと思いました。

・・・が、ちょっと待てよ、と。メディア(CSのTV局)と組んで実験的なCMを作ろうとクライアントさんに自主提案。そのCMがカンヌライオンズのメディア部門でブロンズ受賞しました。これは、他の部署に異動して、新しい視点を持てたから作れたものでした。

今、クリエイティブじゃないところにいて目指している方がいたら、ぜひお伝えしたいです。他での経験や視点があるというのは、クリエイティブにとって強みになりますよー!

悩みまくっていた当時の私にとって、受賞したことは「クリエイティブをやっていいよ」と言ってもらえた気がして、憑き物が落ちたようにスッキリと次に進むことが出来ました。そこで「アルファペット」を思い出し、どうせやるなら、とコンテンツ部門に異動。業務の傍ら自分でプロデュースするという実験的なことをさせてもらいました。(当時、お世話になった皆様に感謝です。)

その年、板橋区立美術館の絵本のワークショップ「夏のアトリエ」に気になっていたフランス人アーティストが講師として来日していたので、1週間、会社を休んで参加しました。

この先生がアルファペットをとても褒めてくれて、憧れのコライーニ出版を紹介してくれて、コライーニのあるイタリアのマントヴァまで作品を見てもらいに行ってきました。

・・・その後、紆余曲折して、コクヨの新規事業開発の方たちと出会いました。(この出会いがホントに宝物になりました)

コライーニ社からは、アイデアは面白いけれど26枚の切り抜き加工は、コストがかかり過ぎて出版は難しいと言われていました。でも、子ども向けの絵本なのでハサミを使わずに切り抜きたいっ。

そのこだわりに、コクヨの方たちが「26枚全部の型抜き加工の知育絵本、うちなら作れるよ。」と言ってくださって絵本出版が決定。26ページ型抜き加工、目玉シール付き。なのに、お値段1100円(現在)。手に取りやすい価格にこだわりました。

(Amazonなどネットでも買えます)

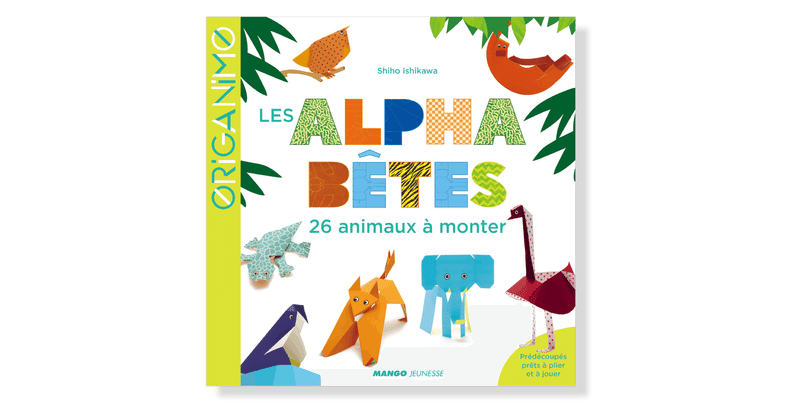

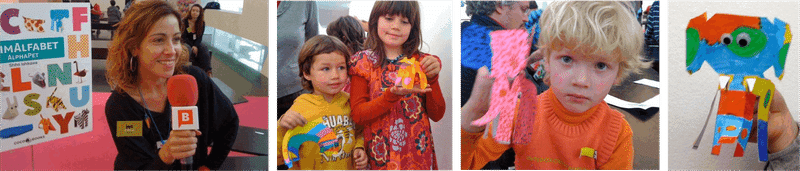

その後、ボローニャ・ブックフェアを経て海外5カ国での出版も決定。

図面が描かれた白い紙に自由に色を塗って自分だけのアルファペットを作るワークショップを世界各地の美術館で実施。お笑い芸人ならライブでドッと観客が笑ってくれた瞬間のように、相手が楽しんでくれることが何よりうれしいです。

コクヨの絵本も11刷を超えてロングセラーになり、フランスでも重版され、遠い国の子どもたちが楽しく遊んでくれている姿に、作った本人が一番感動しています。

● 「やさしいマナー」のはなし

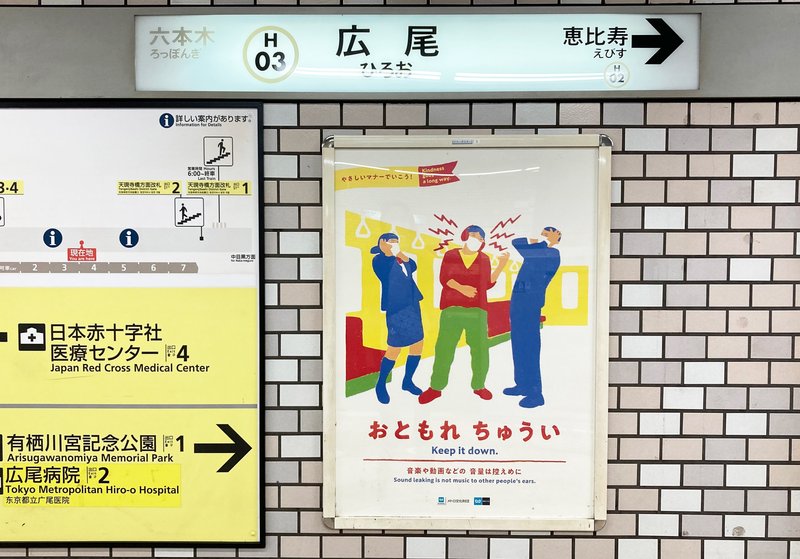

最後にご紹介するのが、今、私が作らせていただいている東京メトロさんのマナーポスターです。

「人にとってマナーとは何だろう?」を考えて、考えて・・・出したコンセプトが「やさしいマナーでいこう」です。マナーというのは、誰もが気づくことで簡単にできること、の「易しい」と、人に「優しく」なれることの2つの意味を込めています。

子どもでも分かるような「やさしい日本語」のコピーで、絵本のように分かりやすい表現を目指したい。そこで思い立ったアーティストがポール・コックスさんです。「知的なユーモアで、大人も子どもも楽しめる世界をポールに描いてもらえたら・・・!」

昔、会社を辞めようかと迷走していた私が板橋区立美術館の「夏のアトリエ」で出会った恩師がポール・コックス先生でした。それ以降もみんなと一緒に作品を作ったりグループ展を開催するなど交流を続けてきました。

ポール・コックスさんは、絵画、イラスト、絵画、グラフィックデザイン、イラストレーション、絵本、舞台美術など、フランスを中心に国際的に活動していて、パリのポンピドゥー・センターなどでは参加型の大型インスタレーションも発表しています。フランス各地の劇場のポスターをデザインしたり、舞台装飾や衣装を手がけるなど幅広く活躍されています。

今、私は東京メトロに乗りながら、人々の様子を観察してスケッチを描いて、せっせとポールさんに送っています。チームのみなさんの強力なサポートで言葉の壁も乗り越えて、パリとリモート会議をしながら、アイデアを出し合い、東京のリアルを見つめる私たちチームの視点と、パリにいる客観的なポールさんの視点でこのポスターを作り上げています。

これもまた「異文化との共創」と言えるかもしれません。コロナ禍による「リモート慣れ」のおかげで、かつてないほどにサクッと国境を越えて共創しています。

もちろんポスターなので、見てくださるみなさんと「共創」することは難しいのですが、これを見てクスッと笑ったり、なるほど〜と感じながら、マナーについて考えていただくきっかけになって、みんなで東京メトロ内でのマナーを「共創」して、みんなが心地よく過ごせるようになれば、と考えています。

● もう当たり前になっている「価値共創の未来」の次へ

ここまでの長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。「共創」を中心に(そうではない作品も含みながら)ご紹介させていただきました。

【共創:Co-Creation】という概念は、アメリカ、ミシガン大学ビジネススクールの教授が今後「企業主体の価値創造」から「顧客中心の価値共創」へとパラダイムシフトすると提唱した著作「邦題:価値共創の未来へ―顧客と企業のCo‐Creation(2004年)」からはじまったそうです。

せっかくなので、古本を手に入れて読み直し中です。今、読むと「当たり前」に思えることが多く、未来(2022年)から過去(2004年)を覗き見ているようでちょっと面白いです。

「共創」が提唱されてから20年近くを経て、SNSの影響力も加速して「顧客中心の価値共創」が当たり前になり、「共創」の概念も多様になってきました。

生活者の方々と「共創」することで、これからまた新しい視点や新しいクリエイティブが生まれていくだろうと思います。

異なる立場の人が対話することで新しい価値を生み出す、という共創の考え方。

こんな私ではありますが、機会がありましたら、ぜひ「共創」させていただけるとうれしいです。

石川 志保 Shiho Ishikawa

クリエイティブディレクター/プランナー/アートディレクター/絵本作家

[Awards]

カンヌライオンズ 、アドフェスト、スパイクスアジア、ACC賞、広告電通賞、JAA広告賞、デジタルサイネージアワード、グッドデザイン賞など